COOKIEの使用について

当社は、お客様のユーザーエクスペリエンスの向上を目的として、クッキーその他のトラッキング技術を使用して、お客様の当ウェブサイトのご利用に関する情報を

収集しており、これを当社のパートナーに提供することがあります。お客様は、クッキー・ポリシー の画面において、同意を撤回することができます。

製品名に「8x21」なと書かれていますが最初の数字は「倍率」、次が「口径」です。また、双眼鏡のボディを見ると、「6.5×21 7.5°」といった数字が書かれています。最初の「6.5×21」は「倍率×口径」で、次の角度を示す数字は、双眼鏡をのぞいたときに見える範囲の広さで、これを「実視界」と呼びます。

倍率 = 高い方が拡大して見える

倍率は見るものをどれだけ拡大できるかを示します。倍率が高いほどものが大きく見え、細かいところを見分けられる能力も上がります。倍率が8倍の双眼鏡なら、ライブ会場などで80m先にあるステージを10mの近さから眺めることと同じになります。一方、倍率が高くなると、明るさが低下し、見える範囲が狭くなります。手ぶれも大きくなりますので、12倍以上の双眼鏡には三脚の使用をオススメいたします。

口径 = 大きい方が明るい

口径は光を集める対物レンズの大きさです。このレンズが大きいほど、たくさんの光が集められ、明るさと解像力が向上します。一方で、口径が大きくなると大きく、重くなります。

実視界 = 広い方が追いやすくなる

実視界は、双眼鏡をのぞいたときに見える範囲。これが広いと、素早く動く鳥やスポーツ選手の動きを、双眼鏡から眼を離さずに追いやすくなります。一般的に、倍率が低く、口径が大きいほど実視界は広くなっていきます。

双眼鏡には「6.5x21 7.5°」などと書かれています。「6.5」は倍率6.5倍を、「21」は対物レンズの口径が21mmであることを、「7.5°」は実視界が7.5°であることを示しています。

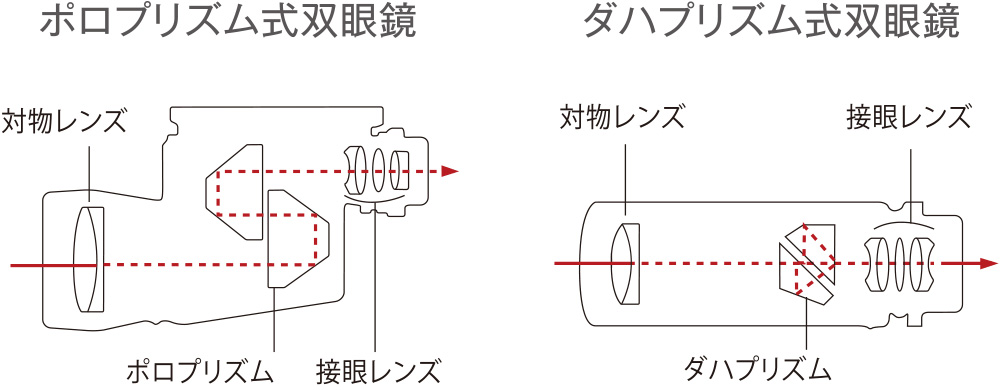

双眼鏡は、接眼レンズへ光を導くプリズムの設計によって「ポロプリズム式(ポロ式)」と「ダハプリズム式(ダハ式)」の2種類に大別されます。

ポロプリズム式(ポロ式)

伝統的なフォルムの「ポロ式」は、優れた光学性能を実現しやすく、また対物レンズの間隔も広く取れるので双眼鏡ならではの立体感を気軽に楽しめます。価格が比較的安価なのもうれしいところです。

ダハプリズム式(ダハ式)

「ダハ式」は、対物レンズと接眼レンズが直線上に配置されています。高い精度が必要なため比較的高価になりますが、ボディをコンパクトにできます。

「ダハ式」は設計上両目の間隔(眼幅)を越える大きさの対物レンズを配置できないため、60mm以上の大口径はすべて「ポロ式」です。同じ「ポロ式」でも、眼幅より狭く対物レンズを配置し、コンパクト性を実現したモデルもあります。

近くのものも精細に見える「マクロ観察」

Papilioシリーズは、対象物へのピント合わせと連動して、対物レンズが中心に寄る「輻輳補正(ふくそうほせい)」機能を採用しています。近くを見る場合でも左右の視野がほぼ一致するので、マクロ観察が楽に行えます。50cmからピントを合わせられるので、博物館、美術館などでもご利用いただけます(もちろん遠くも見えますよ)。

観戦、観劇には倍率8~10倍を

例えば東京ドームは両翼が100m。外野席から内野手を見る場合や、外野席前にあるステージをアリーナ席の後の方から見る場合などは、このくらいの距離になります。この距離ですと、倍率10倍程度の双眼鏡であれば、人物の全身を視界いっぱいに捉えることができます。2019年に竣工した新国立競技場ですと、3層あるスタンドの真ん中あたりの席からピッチの中央あたりまでの距離が100mほどです。新国立競技場での観戦にも、10倍程度をお選びいただくのが良いかと思います。

一方、東京・銀座の歌舞伎座ですと、花道が60尺(18.18m)、舞台の間口91尺(27.573m)、高さ21尺(6.363m)ということで、1階席の後方から役者さんまでは20m程度の距離となります。この距離ですと倍率8倍くらいで役者さんの上半身をバッチリ見られますので、細かな表情も見ることができると思います。

スポーツ観戦、観劇などでは、会場の大きさを想定しながら、8~10倍のモデルをお選びいただくのが良いと思います。

野鳥観察には倍率8~10倍、口径は30mm前後が目安

森林など、比較的近い場合は8倍くらい、河川や湖、干潟などは10倍くらいがオススメです。あまり倍率が高過ぎるとブレて観難くなります。口径は持ち運び優先なら30mm以下、しっかり観たい場合は40mmくらい、初めて買う場合は30mm前後がオススメです。あまり大きいと観るときには腕に、持ち運ぶ場合も首に負担が掛かってしまいます。

天体観測などの夜間の観察ではひとみ径が大きいものを

夜間などでは人の瞳孔は7mm程度まで開きますので、天体観測などでは「ひとみ径」の大きな、明るい双眼鏡がオススメです。これは深夜も続けて航行する航海時の見張り(ワッチ(Watch))で使用する双眼鏡も同様ですが、船上では操舵室の窓付近に肘を固定できることが多いので、多少重くても対物径が50mm程度と大きく、多少遠くまで見渡せる10倍以上のものなども使われています。

明るく見たい場合の「ひとみ径」

目を当てる接眼レンズを、30cmぐらい離して見てみてください。中心に光の円が見えるはずです。これを双眼鏡の「ひとみ」といい、その大きさ(「ひとみ径」)は双眼鏡の明るさを知る目安になります。明るく、きれいな真円の「ひとみ」は、双眼鏡の高性能のしるしです。このひとみ径よりも観る人の瞳孔が大きいと暗く見えてしまいます。

ひとみ径 = 対物レンズ有効径÷倍率

人の瞳孔は、日中など明るい場所では2~3mm、薄暮時・夜間など暗い場所では7mm程度まで開きますので、ひとみ径も日中で2~3mm、天体観測で5~7mm必要とされています。双眼鏡で集めた光を無駄なく利用するため、見る対象物に合った大きさのモデルを選びましょう。

高画質

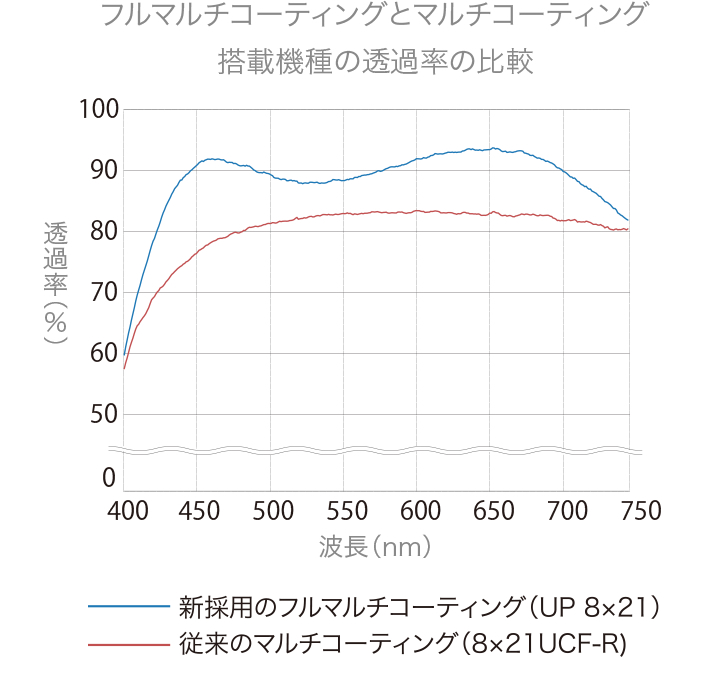

光の透過率を高めるフルマルチコーティング

光の透過率を高め、フレアやゴーストを抑えるフルマルチコーティング。PENTAX双眼鏡はすべての機種で全レンズとプリズムの入光面にこのコーティングを採用しました。クリアでコントラストが高い視野が得られます。フラッグシップのZシリーズから小型のUシリーズまで、安心してお選びいただけます。

非球面レンズ採用

PENTAXの双眼鏡は、全機種非球面レンズを採用。視野周辺まで歪みの少ないクリアな視野が得られます。

見やすい/使いやすい

ロングアイレリーフ

見やすさを左右する要素のひとつに、目当てから目を離しても全視野が見わたせる距離(「アイレリーフ」)があります。アイレリーフを長くすると視界は狭くなりますが、この距離を15mm以上とったロングアイレリーフの双眼鏡なら、メガネをかけたままでも全視野が見わたせるので、長時間のぞいていても疲れにくくなります。PENTAX双眼鏡のほとんどはロングアイレリーフです(UPシリーズとSPシリーズの防水ではないタイプを除くすべてのPENTAX双眼鏡がロングアイレリーフです)。

全機種目当てを装備

PENTAXの双眼鏡には見やすいロングアイレリーフをサポートするため、回転スライド式/引き出し式の目当てを装備しています。メガネを使用しない場合はこれを起こすことによって見やすいポイントの目安としてお使いいただけます(メガネを掛け目当てを引き出してご使用になると暗くなり(ケラレ)見難くなります)。

ラバーコート

PENTAXの双眼鏡はすべてラバーコートを採用。手に馴染みやすく長時間使用しても疲れにくいほか、耐衝撃性もアップしています。

ケース、ストラップ付き

PENTAXの双眼鏡はすべてケースとストラップが付属しています。購入してすぐに使えて収納もOK。便利な装備が充実しています。